「忍者と極道」は先端的な漫画だと思います。この”先端”というのは、これまでの様々なものを踏まえた上でその先にあるものというニュアンスです。全く新しいものを持ちつつも、その下地として過去の様々な作品が明確にあることを感じられるということです。これまでの様々な漫画や音楽などの文化を持ち手や柄とした槍です。その先端が人の心に刺さってきます。

つまり、多くの文化をその背景として、それらの巨人の肩の上に乗ったことで生まれた新しい漫画であるということです。

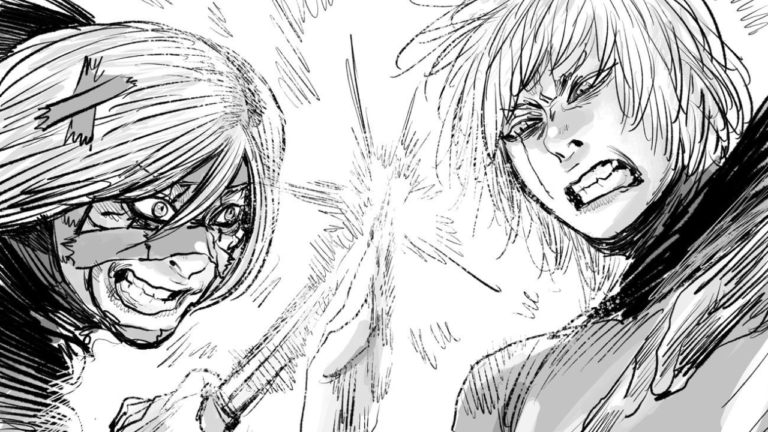

「忍者と極道」はその名の通り、忍者と極道が戦う漫画です。主人公と敵役の名前も多仲忍者(たなかしのは)と輝村極道(きむらきわみ)です。この漫画に存在する特徴的な構図のひとつは、主人公が忍者側であるにも関わらず、極道側が弱者として規定されていることだと思います。一般的な漫画でよくある構図とは逆です。

辛い修行を経たフィジカルエリートである忍者たちと、ただの人間でしかない弱者の極道たちの戦いです。だからこそ、極道の方にも切実さがあります。自分たちは素の肉体で戦えば忍者に負けてしまうから、強者である忍者に勝つためには、あらゆる卑怯な手を使わなければなりません。その代表的なものが「地獄への回数券(ヘルズクーポン)」です。この薬を使うことで肉体を科学の力で強化し、ときに使用過多で命を縮めながら極道は戦います。

他の多くの漫画では、主人公たちは弱者であることが多く、強者である敵と戦うために様々なものを使って強くなります。代表的なもののひとつは親子や師弟の絆や友情パワーです。仲間たちとの絆によって託された想いによって精神の力を底上げし、本来ならば敵わない相手に向かっていく力を生み出します。

極道のガムテが、多くの仲間たちに背中を押されて戦う場面は、「はじめの一歩」の鷹村がブライアンホークと戦う場面のオマージュだと思います。主人公側が使うような力を、本作では敵側である極道たちが積極的に使います。ガムテは死んでいった仲間たちの技を使って戦います。それは例えば、「北斗の拳」の無想転生の中で見せたようなものです。敵側にも友情の絆があり、その力によって強者である忍者にも対抗し得ることが描かれます。

ここで誤解してはいけないのは、極道は許されるべきではない犯罪者集団であるということです。いかにその人生に不幸があっても、それを仲間たちとの友情によって乗り越えてきていても、そして、身の内に抱えた怒りを復讐として発散することに読者が共感を覚えたとしても、やはり彼ら彼女らは許されるべきではない犯罪者なのです。忍者たちも「だが、ブッ殺した」の言葉とともに、極道を殺します。

「ダイの大冒険」にヒュンケルという男がいました。彼は人間でありながらモンスターに育てられた男で、勇者アバンにその育ての親を殺されます(厳密に言えば殺したのは魔王ハドラーですがヒュンケルはアバンが殺したと思っていた)。ヒュンケルはその事実を隠してアバンに弟子入りし、復讐の気持ちを胸に秘めながらアバンに師事します。

ヒュンケルは主人公のダイたちの前に敵として現れます。同じアバンの使徒でありながら、ヒュンケルは魔王軍の側につきました。そして、戦いの末にダイたちに敗れ、その後は頼もしい仲間になります。

ヒュンケルの魔王軍側の師匠であったミストバーンは、そんな正義の側に寝返ったヒュンケルを「弱くなった」と表現します。仲間になった後も修行を重ね、技を磨き上げたヒュンケルのことをです。なぜならば、ヒュンケルがかつて強かったのは、アバン由来の光の闘気とミストバーン由来の暗黒闘気の両方を兼ね備えた上で、アバンを憎む気持ちと、アバンとの生活の中でアバンに惹かれていく相反する気持ちの葛藤が、光と闇のせめぎ合いを生んで爆発的な強さの源泉になっていたからだとミストバーンは言うのです。

僕はこのエピソードをキャラクターの魅力の話として読めると思っています。魅力的なキャラクターにはその内面に葛藤があることが多いと思います。矛盾する気持ちを抱えて、そのどちらも選べない状態こそがキャラクターの深みを生み、そこでどちらかを選ぶことになるときにそれは爆発します。敵として魅力的だったキャラクターが、味方になった後に魅力を落としてしまうことがしばしばあるのは、その内面の矛盾が解消されてしまったからだと思います。

完全な善になってしまえば、善と悪の気持ちの狭間で揺れ動いていたときにあったキャラクターの魅力は消えてしまったりします。

「忍者と極道」にも、この仕組みを見てとることができます。本作は忍者だけでなく、敵役である極道たちが大変魅力的に描かれるのですが、それは、極道たちの多くが道を踏み外す前に何らかの弱さを抱えていて、ときに力のない自分を恥じていたことに起因すると思います。だからこそ何をしてでも強くなろうとした、弱い自分を蹂躙した者たちを破壊してやろうとしたことが分かります。

そして、その行為は犯罪です。何の罪もない一般市民を巻き添えにし、作るのではなく壊すことで成し遂げようとする先には何もありません。彼らは共感可能な弱さを抱えた悪であり、それが葛藤であり、魅力の源泉であるように思います。

そして、極道たちは忍者に殺されます。極道たちの悲しい過去は、彼らの蛮行を許すために示されるわけではないからです。忍者たちは、ときに極道の気持ちに共感し、自分も一歩間違えればそっちの側に行った可能性を感じながらも、ブッ殺します。

そこにあるのは、極道に救われる道があったのだとしたら、その分岐点はもっとずっと前にしかなかったという悲しみでしょう。つまりそれは、もはや手遅れになってしまったものを見つめる悲しみです。どれだけそれをする理由を持ち、それをせざるを得ない環境にいたとしても犯罪は犯罪です。理由があれば凶行を許すのであれば、それは極道の理屈です。忍者はそれを許さない。

その意味で、本作の中でも珠玉のシーンは、内閣総理大臣である愛多間七が、割れた子供達(グラスチルドレン)の代表であるガムテと対峙する場面だと思います。

グラスチルドレンの凶行により、首相官邸を襲撃され、子供の頃からの友人たちまで殺された愛多間七は、ガムテになぜこのようなことをしたのかを問います。狂気に飲まれた子供たちにも、それをせざるを得ない理由がありました。極道はそれを肯定し、忍者はそれを否定します。しかし、忍者でも極道でもない内閣総理大臣は、ガムテの話を聞こうとします。

それはきっと、彼ら彼女らをその凶行に至らせることのない道を、こんなことになる前に選ぶべきだったはずの道を、自分たちは選べたはずだと信じているからだと思います。彼は総理大臣で、人を不幸に落とし込む構造を改めることが自分の責務だと信じているからでしょう。彼の政治家としての原点は、大人の理不尽に対抗するために戦った少年期にあります。

大人に壊された子供のガムテたちや、その前章で大人としての役割を果たせず壊れてしまった殺島たちの極道と忍者と違った角度から対比されるのは、どれだけのことがあっても、大人として大人を担うことを諦めない大人の姿です。壊すのではなく殺すのではなく、より良いものを作ることを諦めない人間がそこにいるということは、この物語に存在する希望でしょう。

本作がプリキュアに強い影響を受けて作られていることには強い意味があると思っています。大人が小さな子供に向けて作っている物語には、大人が大人だけに向けて作っている物語と比較して、「こうあってほしい」という目線が純粋だからです。「理想なんて空虚なお花畑だ」「現実はもっと汚れていて理不尽だ」というような思春期以降の諦めや憐憫に陥る前に、恥ずかしがらずに理想と正義と希望を語れるのが子供向けの物語の強さです。

大人は歳をとればとるほど、正しいことを言い続けることの難しさを感じていきます。言葉で語るだけではなく、自ら実行する責任のある立場になるからです。世の中に絶望するのは比較的楽です。何もしなくても絶望はできるのだから。だからこそ逆説的に、愛と正義と希望を尊び、それを実行するという困難なことの大切さを自覚し、そうであることを子供に向けて見せてやりたくなります。

そんな子供に向けられた物語の影響下にある「忍者と極道」には、どれだけ悲しいものが描かれたところで、根底には希望を見出せるような力強さがあると思っています。その希望の光の存在が、理不尽で絶望的な闇と相互作用することによって、物語自体の葛藤と魅力を生み出しているように思いました。

今アニメが放映中の「忍者と極道」ですが、今見ている話の進み具合のテンポを見る限り、おそらく上記の愛多総理とガムテの場面が出てくる第四章「幼狂死亡遊戯」の最後までやるのではないかと思います。それはおそらくアニメを作る側の、ここまで描くべきだという意志が見える話だなと思います。

「忍者と極道」という物語のすごさを表現するためには、僕も是非ともそこが見たいと思っています。