イーストウッド3D?

意外なところで3D映画を撮っていない監督にクリント・イーストウッドがいる。

イーストウッドは微妙なラインだ。たしかにイーストウッドは3Dを必要とするような怪物が出てくる映画を撮っておらず、かつ最新技術に対しても懐疑的な姿勢を見せている。『ヒア アフター』公開後の2011年、イーストウッドは「3D は映画を作るのに興味深い方法だ」と言いながらも一過性のものであるように慎重な姿勢を貫いていた。

2023年現在、イーストウッドは現在にいたるまで3D作品に手を出すことはなく、法廷劇と噂される新作『juror♯2』が突然ヴィム・ヴェンダースの3D映画やギャスパー・ノエの『LOVE3D』のように飛び出しではなく3Dの奥行き表現を主軸とした作品として撮られる可能性も当然ゼロに近い。そうはいっても、『ダーティハリー3D』という文字列があってもおかしくはないような気がするし、『スペースカウボーイ3D』や『許されざる者3D』などはあってもおかしくないような気がしなくもない。が、それらはジョークの範囲内にとどまるのだろう。イーストウッド作品世界を、3Dの粒子と共にあの空気感を味わうためには『市民ケーン3D』や『羅生門3D』のような製作者の意図を汲んでいるのかすらわからない3D化を待つしかない。

しかし、それにもかかわらず、わたしたちはイーストウッド、彼自身の姿を3Dメガネを通して眺めることができる。じつは、といってもイーストウッドのフィルモグラフィーを見るとわかる通り、そもそも俳優クリント・イーストウッドのデビュー作は3D映画作品であった。それこそがジャック・アーノルド監督による1954年の作品『半魚人の逆襲』である。

1 https://www.news24.com/life/clint-eastwood-3d-is-a-phase-20110121

愛され続ける「半魚人」?

『半魚人の逆襲』とは1955年に3D立体映画としてユニバーサルがフランケンシュタイン、ドラキュラ、狼男に続くオリジナルモンスターとして考案された「ギルマン」と呼ばれる半魚人を主役に、公開したSFホラー映画である。1954年に製作された『大アマゾンの半魚人』の続編であり、1956年にはさらにその続編となる『The Creature Walks Among Us』も公開されている。

連続して公開された3作品、いずれも一貫して「ギルマン」と呼ばれる半魚人が巻き起こす騒動を主軸に、人間の女性に恋をした半魚人の悲哀を描いている。

今見るとどこかとぼけた顔のようにも思える半魚人の造形が人気を呼び、ポスター、フィギュア、Tシャツなどのグッズ人気も根強く、公開から70年以上が経過した現在もSupremeとのコラボなど映画以上にキャラクターアイコンとして半魚人ギルマンは愛され続けている。

なにより本作はその水中撮影の見事さ、成就しないロマンスのプロットなどから再評価されており、本作を愛する数多くの映画監督によってリメイクが企画された。しかしその都度企画はどこかの段階でなくなっていった。本作のリメイクを企画した監督はジョン・ランディス、ジョン・カーペンター、アイヴァン・ライトマン、ジェームズ・ガン……。

2002年に本作のリメイクを企画したものの、立ち消えになり、執念で実質的なリメイク作品を作り上げた監督がいる。それがギレルモ・デル・トロである。デル・トロはこの映画に触発され、成就される半魚人の恋として『シェイプ・オブ・ウォーター』を撮影したことを公言している。

これほどまでに人気を集めたのは何といっても半魚人のキャラクターとしての魅力によるものが大きいだろう。ギルマンは「モンスター」でありながらも実際には醜く社会から馴染めない、けれど充分に共感可能な人物であるように演出される。決して付き合えない人間の女性への恋を繰り返し、虐待され、捨てられる。どの登場人物よりも人間的な愛らしさを感じさせながら。

そんなギルマンのデザインを担当したのはディズニー初の女性アニメーターの1人でもあったミリセント・パトリックなる女性デザイナーだった。ユニバーサル・スタジオの特殊効果とメイクアップ部門で働いた最初の女性として知られている彼女はプロデューサーであったウィリアム・アランドの嫉妬によって解雇され、なんとクレジットから完全に名前を消されてしまう。近年、彼女の波乱万丈な人生についての伝記も話題を呼んだ。

https://www.amazon.co.jp/Lady-Black-Lagoon-Hollywood-Monsters/dp/1335937803

3D映画ブームいつからいつまで。

『大アマゾンの半魚人』および『半魚人の逆襲』は53年の3DカルトSF映画として名を馳せる『It Came from Outer Space』ですでに3D映画製作のノウハウがあったジャック・アーノルドが監督として採用された。

ジャック・アーノルドは長編映画監督になる前はブロードウェイの俳優として活躍し、第二次世界大戦が始まると、彼は通信隊に配属され、そこで映画撮影のコースを受講していた。その後、『極北のナヌーク』などで有名なドキュメンタリー映画監督ロバート・フラハティのアシスタントをしていたらしい。しかし『半魚人の逆襲』は日本では3D上映されず、さらなるその続編『The Creature Walks Among Us』に至っては監督も変わり、完全に2Dで制作されギルマンのデザインも簡略化された挙句、むりやり人間の姿に改造手術を受けさせられたりしている。

お得な3作セットの3DBlu-rayが発売されており(国内では未発売)、比較的安価で美しい3D水中撮影と醜くも優雅なギルマンの姿を拝見することができる。

そしてなにより本作はイーストウッドの映画デビュー作として映画史にその名を刻むことになった。そしておそらく唯一のイーストウッド3Dとして。

わずか30秒の出演シーン

こうした例、つまり3Dを撮っていない監督が3D作品に役者として出演しているという例はイーストウッドだけではない。『ピラニア3D』に出演しているイーライ・ロス、『アベンジャーズ』のイエジー・スコリモフスキなどなど…。しかし、イーストウッドの本作での出演シーンはなんとわずか1分ほど。研究所の助手としてワンシークエンスのみ出演している。

半魚人とは全く関係ない、動物学者の助手であり、研究室で猫の生態を調べていてねずみがいなくなってしまって困っているという役である。

このイーストウッドの出演場面はそもそもプロデューサーのウィリアム・アランド(デザイナーのミリセント・パトリックを解雇した人物!)が決めたことで、監督のジャック・アーノルドによる要望ではなかった。そのため撮影現場ではプロデューサーと監督の衝突が絶え間なく起きた。撮影現場ではジャック・アーノルドがなんだこのシーンは?こいつは誰だ?と怒鳴り散らし、クリント・イーストウッドはジャック・アーノルドに殴られるかと思ったと回顧している。そんな状況であったにもかかわらず、イーストウッドはコミカルに場面を無事こなし、イーストウッド・シークエンスは本編に残された。

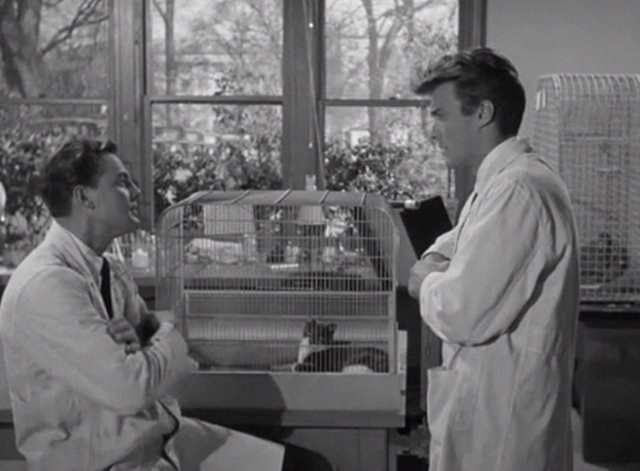

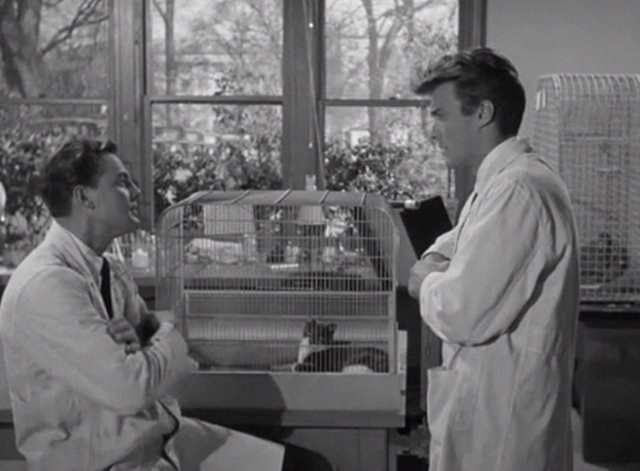

研究室でニールという名前の猿が紹介される。賢い猿について会話を交わす2人にユーモラスなBGMが流れ出す。ここにクリント・イーストウッド扮する助手のジェニングスが登場する。聞きなじみのある、妙によく通るあのイーストウッドの声が響く。

イーストウッド「博士こちらへ」

イーストウッド「餌がある限り下等生物は天敵を意識しないと?」

博士「それが持論だ」

イーストウッド「前回確認した時はネズミが檻の中に四匹いたのに今は三匹だ」

イーストウッド「私の推論ではネズミは今、子猫の中だ」

博士「今朝は餌を?」

イーストウッド「もちろん」

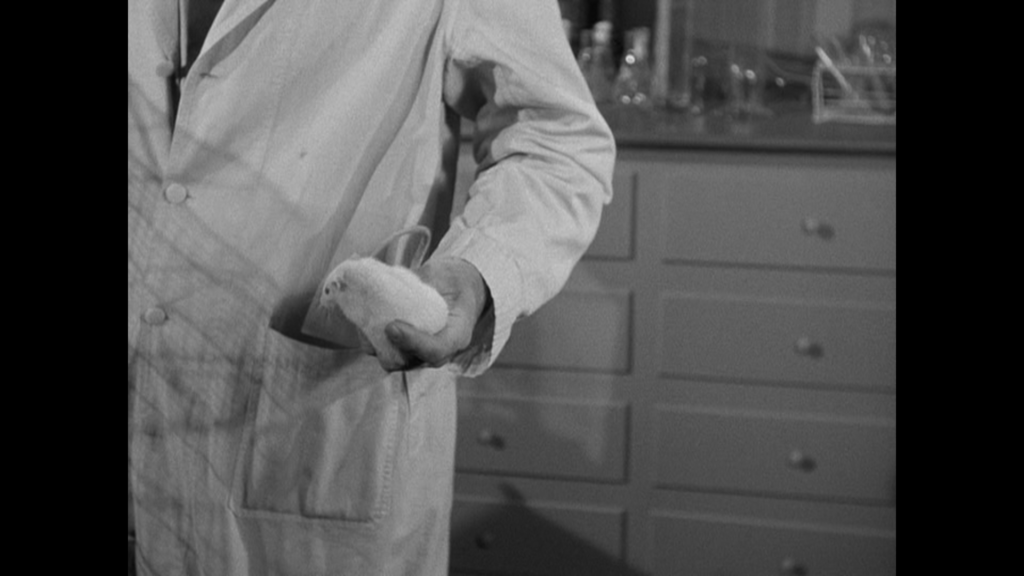

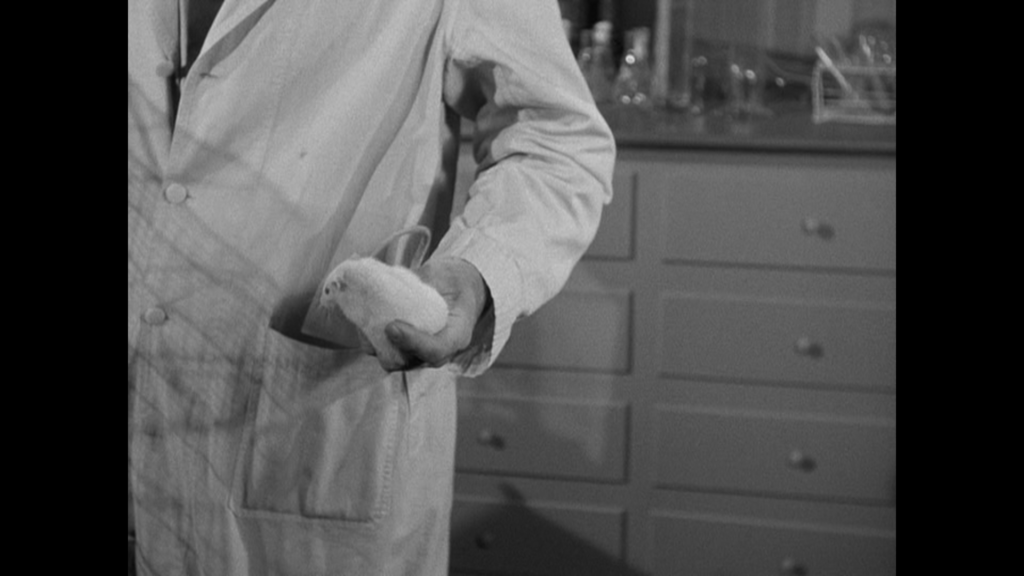

ポケットに手を突っ込むイーストウッド

ポケットに忍び込んでいたねずみを握りながらとぼけ顔のイーストウッド「なぜここに?」

わずか6カット。しかし上の立場である博士に、助手として下の立場から呼びつけているにも関わらず、なぜか自分がリラックスし、肩を器具に寄り掛からせ、自嘲気味の冷めた笑いを浮かべている。極めてイーストウッド的なキャラクターであることに疑いようがないだろう。

よく見てみると一言目の後に舌をぺろりとなめ、潤いを与えてタイミングを貯めてセリフを言っている。「sure(もちろん)」の言い方もまた素晴らしい。どこか現場の緊張を感じさせるようでもあるが、それ以上にユーモラスな大げささが表現されていることを感じさせる。イーストウッドはそんなことあるわけないだろうと、すっとぼけながらポケットに手を入れていく。そして指先に違和感を感じて頭の角度を下に向ける。ここで、一瞬イーストウッドは指先の感触に「驚き」の表情をきちんと見せている。キャラクターの横柄さをにじませながらも、この演技の繊細さに驚かされる。

3D的にも面白い。肩以外には対して立体感が付けられていなかったイーストウッドの手が、ポケットから出す手のアップになった途端、字幕を飛び越えるようにこちらに突き出される。

手を突っ込むとそこには何かがあった。イーストウッドのこの動作は『グラン・トリノ』の指銃(“Finger Gun” )をどこか思い出させる。

部屋が動物で溢れかえっている研究室の様子は、イーストウッドが長年動物映画に関わり続けていたことをも思わせる。イーストウッドとラバといえば『荒野の用心棒』、オランウータンを相棒にした『ダーティファイター』、馬と鶏を器用に扱う2021年の『クライ・マッチョ』に至るまで。そんなイーストウッドのデビュー作が猿と猫とねずみが密集した空間での演技だったというのは興味深い。

当時23歳のイーストウッドの30秒にも満たないシークエンスはこのような状況下で撮影された。もし本作に出ていなければこののち『ローハイド』などのテレビシリーズに出演することもなく、『荒野の用心棒』などのマカロニ・ウエスタン3作品がヒットすることもなかったかもしれない。『半魚人の逆襲』はイーストウッドのキャリアを考えるうえでも重要な3D作品である。

参考文献

Conversations with Clint: Paul Nelson’s Lost Interviews with Clint Eastwood, 1979-1983

https://www.amazon.com/Conversations-Clint-Interviews-Eastwood-1979-1983/dp/144116586X

イーストウッドの初期インタビュー集。1979年から1983年にかけてのインタビューのなかでイーストウッド版『華麗なるギャツビー』への構想なども語られる。

ふぢのやまい 3Dに向かう監督たち ここに1枚の写真がある。 映画ファンなら特徴的な白髪やテンガロンハットを見て、すぐに何人かの名前を挙げることができることだろう。これは2005年3月にラスベガス[…]

最新のメディア記事