3Dは撤去された?

先日無事閉幕した東京国際映画祭。お目当てはなんといっても、カンヌ国際映画祭で主演の役所広司が最優秀男優賞を受賞し、米アカデミー賞の国際長編映画賞の日本代表作品としても話題を集めているヴィム・ヴェンダース監督による最新作『PERFECT DAYS』……。ではなく、同じヴィム・ヴェンダース監督による戦後ドイツを代表する芸術家・アンゼルム・キーファーを3Dで撮影したドキュメンタリー『アンゼルム』であった。

これまでにも数々の3D映画を撮っているヴェンダースの最新3D作品となる『アンゼルム』については後述するとして、映画祭に併せて公開された市山尚三プロデューサーによるインタビューでの以下の発言がたいへん大きな反響を呼んだ。

――ヴェンダーズの『アンゼルム』はカンヌで見ています。アンゼルム・キーファーが好きな人はぜひということで。これは3Dで上映するんですよね?

市山:3Dでやります。ところが、今、3Dで上映するところがシネスイッチ2しかないんです。

――東宝の劇場では3Dで上映できないんですか?

市山:『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』が終わった後に全部撤去したらしいです。日本では3D上映は客が来ないということが統計上出ているみたいで、むしろ3D眼鏡をかけるのが面倒臭いから2Dで見る人が多いとか。日比谷で唯一上映可能なのがTOHOシネマズのIMAX上映のスクリーンなんですが、そこは借りてないんで。

――それでシネスイッチで上映?

市山:そうなんです。なので、チケット争奪戦になりますよ。

――今はそんな状態なんですね。3Dの映写機ってそんなに場所をとるんでしょうか。

市山:場所をとるというのもあるけど、メンテナンスもあるんじゃないでしょうか。使わないのに置いておくのもバカバカしいと。どうしても3Dでなければという作品がまた出てくれば、そのときに借りればいい。

――映画祭で1回上映みたいなのはダメなんですね。大きな興行じゃないと割りに合わない。

市山:そうなんです。

――寂しいですね。

本文にある通り、IMAXでの3D上映は引き続き行われるので東宝での3D上映が完全に終了するわけではもちろんない。が、しかし。ここまではっきりと3D上映が儲からず、割に合わないという現状を配給側が共有しているというのはやはり寂しい限りである。またそれだけこの2023年の現在、3Dであることに訴求力がある作品が少なくなっているということでもある。

3D作家ヴェンダース

そもそも2023年現在において、3Dを継続的に撮っている監督は本当に少ない。3D映画の本数自体が限りなくゼロになっているのだ。マーベル・MCU作品などのラージフォーマット上映の一環として3D上映が含まれている、のではなく、純粋に3Dを指向した演出で新作を撮り続けている監督は、わずか3人しか残っていない。3Dブームを牽引した『アバター』のジェームズ・キャメロン、大ヒットした『ライフ・オブ・パイ/トラと漂流した227日』以降も3Dを撮り続けるアン・リー、そして意外なヨーロッパ系のアート映画監督として知られているヴィム・ヴェンダース監督の3人である。

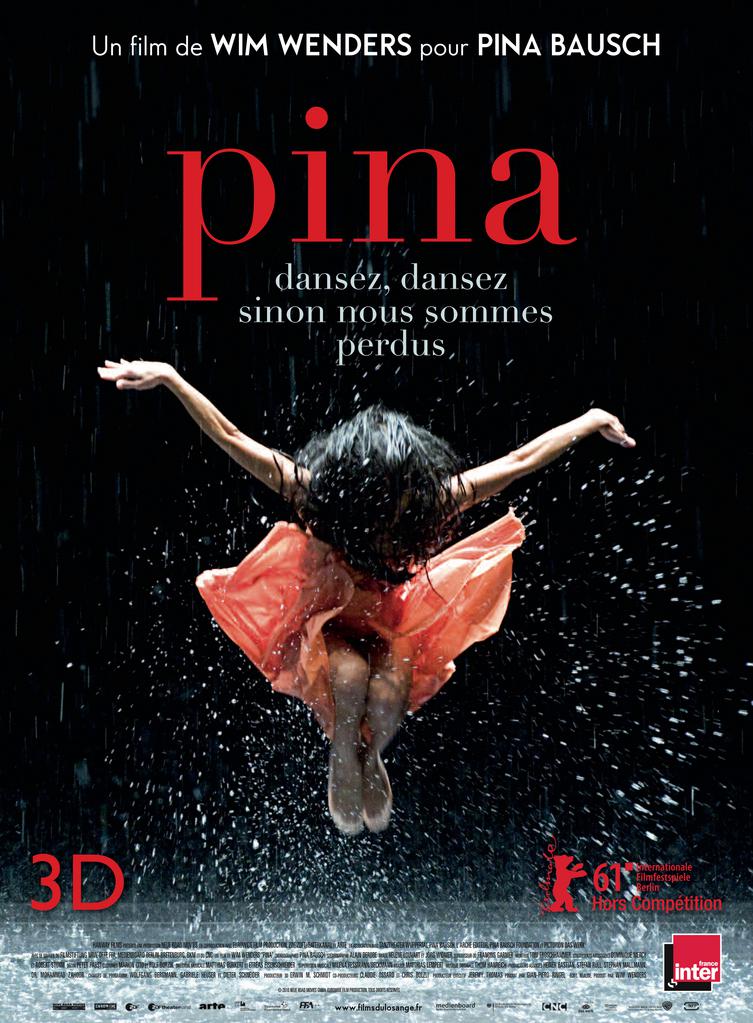

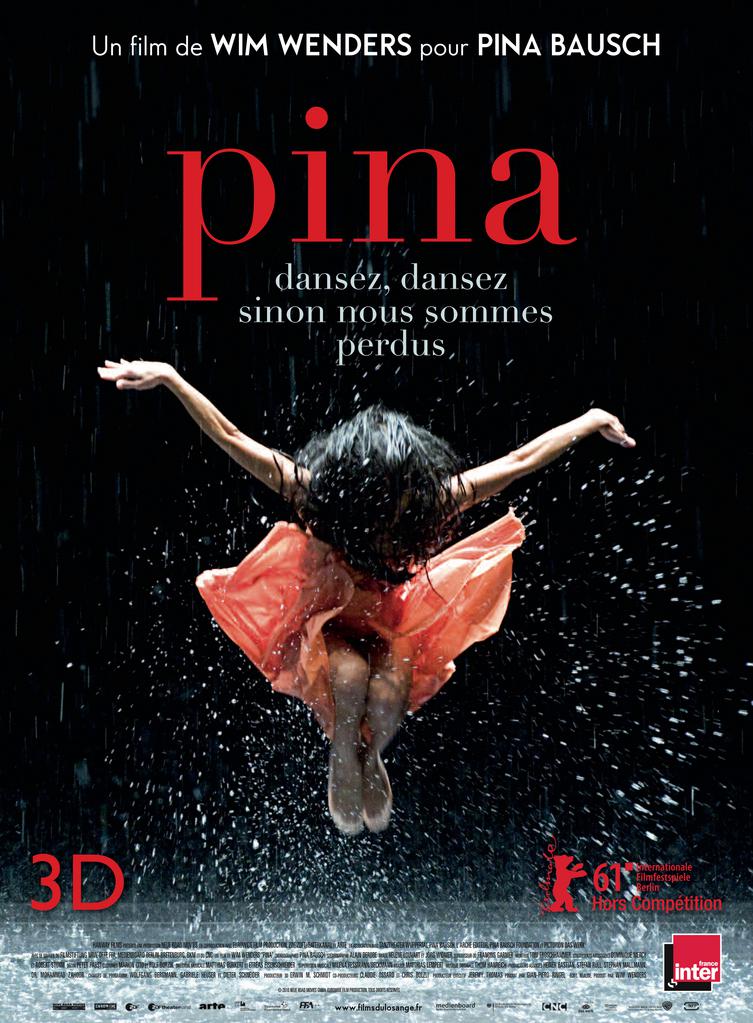

ヴェンダースってあの? ドキュメンタリーの『Pina/ピナ・バウシュ 踊り続けるいのち』以外にも3Dを撮っていたの? などと思った方も多いだろう。それもそのはず、ヴェンダースの3D作品は日本では上映機会が限られるか限りなくゼロに近い。

ヴェンダースの3Dフィルモグラフィーをまとめると以下のようになる。

2010『If Buildings Could Talk』(短編)

2011『Pina ピナ・バウシュ 踊り続けるいのち』

2014『The Berlin Philharmonic』(短編 オムニバス・ドキュメンタリー『もしも建物が話せたら』の一篇)

2015『誰のせいでもない(原題「Every Thing Will Be Fine」)』

2016『アランフエスの麗しき日々(原題「The Beautiful Days of Aranjuez」)』

2023『Anselm』

このほかに2020年にはなんとエドワード・ホッパーの世界を3D化した「私がエドワード・ホッパーについて知っている2、3のこと」、

フランスの彫刻家クロディーヌ・ドレとコラボした3Dインスタレーションなどを行っている。

https://www.wim-wenders.com/presence-the-art-of-claudine-drai-a-3d-installation-by-wim-wenders/

この間にも役所広司主演の最新作『PERFECT DAYS』以前にアリシア・ヴィキャンデルとジェームズ・マカヴォイ主演の非3D作品『世界の涯ての鼓動』なども2017年に公開されている。しかしこちらの作品も当初は3Dとして撮影されることを熱望していたもののアメリカ映画として撮影される都合上断念せざるを得なかったと撮影監督のブノワ・デビエらスタッフによって明かされている。

ヴェンダースはカンヌ映画祭でのインタビューで「芸術家の表現活動を3D化したいという欲求」と共に「3Dでは映画を見るときの脳の働きが3倍ちがう」などと、この3Dという表現への並々ならぬ情熱を語っている。

現在78歳にして、猛烈な勢いで作品を発表し、そのほとんどが3Dにまつわるものという、世界的にみても奇特な監督となり果てたヴィム・ヴェンダース。

あの『ベルリン・天使の詩』や『パリ、テキサス』のヴェンダースが、なぜ……。多くの観客が戸惑うのも当然だ。「ヴェンダースは狂ってしまった」、「堕落した」、「2000年代以降のヴェンダースは終わっている」、往年の映画ファンからそんな声を聞くことも少なくない。

1 http://www.sbcine.be/?p=7511

まして、3D映画のファンからもヴェンダース作品はあまり注目されていない。もちろん多くの作品がそもそも日本では公開されていないか、きわめて限定的であることも要因にあるだろう。なによりヴェンダースの3D作品は思わず目を覆いたくなるほどの大迫力3D、などというわけではない。恐竜や空飛ぶヒーローやロボットなどからなる飛び出し演出の3D映画に見慣れた観客から、ヴェンダースの作品が期待されることはおそらく今後もないのではないだろうか。

ではヴェンダース自身は3D作品を、いったい何を目的としてつくっているのだろうか。

なぜヴェンダースは3Dなのか? ピナ・バウシュと映画

そもそもヴェンダースは3D契機となる『Pina/ピナ・バウシュ 踊り続けるいのち(以下Pina)』をなぜ撮ったのだろうか。『Pina』に至るまでの経緯を確認しよう。

ヴェンダースとドイツの舞踏家ピナ・バウシュとの出会いは1990年代初頭まで遡る。ピナ・バウシュの舞台を初めて観た時のことを「自分の感情を解き放ち、とめどなく泣いた。人生初の経験だった」とヴェンダースは語っている。当然のように自らフィルムにパフォーマンスを収めたいと熱望したヴェンダース。この後、『ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ』(非3D作品)などヴェンダースによって数多く撮られることになる「芸術家ドキュメンタリー作品」の嚆矢として『Pina』の企画はスタートした。

『Pina』企画当初、ピナ・バウシュ映画としてフェリーニの『そして船は行く』、シャンタル・アケルマン『ある日、ピナが…』、ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー『シアター・イン・トランス』などの多くの作品が既に制作されていた。いずれも舞台パフォーマンスをどう収めるかという苦心の跡が見られる作品である。

1983年に制作されたシャンタル・アケルマンによるドキュメンタリー『ONE DAY PINA ASKED… / ある日、ピナが…』の抜粋映像

しかしヴェンダースはそれらとは一線を画す、「純粋で躍動感に満ちたダンスの魅力を伝える」ための映画の企画を進めていた。これまでのピナ・バウシュ映画と、さらにこれまでの舞台を収めた古今東西のドキュメンタリー映画とは革新的に違う撮影方法が。何か画期的なアイディアが必要とされた。ヴェンダースは『Pina』撮影当時をこう振り返っている。

私にはプレッシャーがかかっていました。まず第一に、友達として彼女を失望させるわけにはいきませんでした。しかし、彼女の作品に対して当時の私は十分な手段を持っていないように感じていました。つまり、舞台の前で映画のカメラができることには限りがあるということです。三脚に載せることもできますし、レールに載せることもできます。クレーンに取り付けて遠隔操作して撮影することもできます。カメラマンの肩に載せることも、手持ち撮影することも、またステディカムを使用することも選択肢としてはありえます。しかし、どれも私が直面している問題、つまりダンスと映画の間の壁を壊すようには思えませんでした。

なんら有効な打開手段を見つけられないまま、月日は過ぎていった。そしてある日、ヴェンダースは一本の作品に出会う。それが『アバター』に先駆け2007年に公開され、全世界で衝撃を与えた3D映画『U2 3D』だった。

『U2 3D』

『U2 3D』は、U2の2006年の「ヴァーティゴ・ツアー」の模様を収めた3D映画である。現在では忘れられたきらいがあるものの、2007年、第60回カンヌ国際映画祭での先行上映を見たヴェンダースは啓示を得る。

私は宇宙旅行に招待されました。そして、それは今日も終わっていません。最初の瞬間から私は囚われました。「わかった!これが私たちが探していたものなんだ!」

そもそもヴェンダースは2000年、U2のボノの原案を元にした『ミリオンダラー・ホテル』を発表し、多くの楽曲のMVも監督するなどU2との関わりも深い。

しかし『U2 3D』が天啓を与えたとはいえ、ヴェンダースは映画そのものを賛美したわけではなかった。ヴェンダースは、U2のメンバーの姿が立体感の表現のせいで紙人形の切り抜きのように見えることや、ぎこちない動きに縛られていること、そして編集のリズムの悪さに至るまで、多くの問題点を指摘している。しかし、それでも3Dこそが単なるライブ映像ではなく、動きを主軸としたダンスを収めるのに適した表現方法であるとヴェンダースは宣言する。自ら『U2 3D』の不満点を解消するために、「自然な3D」作品の制作へと動き出すこととなる。なおリリース時期の関係などの要因によって『U2 3D』はソフト化されておらず、現在においては幻の作品となっている。

後押しとなったジェームズ・キャメロンの『アバター』

いまでこそ3D映画の名作として顧みられることも多い『Pina』であったが、企画当初の2000年代後半、当時は3Dブームにほど遠く資金面でも困難に陥る。「ヴェンダースは狂気の沙汰に陥っている」とたびたび噂されるまでになった。しかし、状況は一変する。2009年のクリスマスに『アバター』が公開されたのだ。ヴェンダースは多くの書類を作成し続けていたが、『アバター』の大ヒットが決定的となり製作は続行することとなる。「ジェームズ・キャメロン監督には永遠に感謝しています」とたびたび発言しているヴェンダース。だが『アバター』への評価は諸手をあげての絶賛とならず、以下のようなものになる。

私はそれ(『アバター』)が傑作だと思いました。

これまでの映画史でめったにないような大きなビジョンでした。

もちろん、脚本には欠点がありました。

初めて映画を見たとき、映画本編の3分の2にわたって非常に興奮し、その後には落胆をさせられました。結局、別の単なる戦争映画に変わってしまったからです。

それには別の、もっと驚くべき、平和的で暴力に頼らない方法が多くあったはずです。まあ、当然そうはなりませんでした。

しかし、キャメロンが創り出した世界は素晴らしく、私はその映画が好きでした。

脚本以外にも『アバター』での技術面における失敗なども語っているヴェンダースだが、最もヴェンダースを失望させたのは、その後『アバター』を超える3D映画を誰も撮ることがなかったという事実だろう。これほどまでに3D映画が衰退することになるとは、それどころかまさかヴィム・ヴェンダースが、その残された3Dにこだわり続ける監督のうちのひとりになるとはこの時点では当のヴェンダース含め、誰ひとり予想していなかったに違いない。

自然な3D 『Pina/ピナ・バウシュ 踊り続けるいのち』

ヴェンダースの3D作品を少しでも見たことがある人なら、ヴェンダースの3D作品はいずれも「飛び出す3D」がメインではないことに気づくだろう。それはいったいどういうものなのか。何のための3Dなのか、飛び出さない3Dに意味なんてないんじゃないのか。この段階で否定したくなる人もいるかもしれない。だが、そもそも飛び出すだけが3Dではない。3Dの可能性を推し進めるような位置にヴェンダースの目指した「自然な3D」作品がある。

『Pina』において、クローズアップはほぼ用いられず、フルショットで役者は舞台の奥へ後退していく。画面の前面に飛び出すような演出は限られている。

ヴェンダースは『Pina』の撮影について以下のように語る。

私たちはテスト撮影から多くのことを学んでいきました。カメラの横移動とパンニングは完全にNGでした。すぐにストロボが発生してしまうのです。

私たちはレンズを変えることを控えました。3Dは、人間の視覚に対応する焦点範囲でのみ

うまく機能します。カメラ用語で言うと、広角から標準の角度です。

最終的に、私たちは10mmレンズを主視点に選びました。たまに、クローズアップのシーンでは14mmに変更しました。ズームは考えられませんでした。今日ではズームレンズを使用するための技術が存在しますが、2009年当時は不可能でした。それに、私たちはそれを望んでいませんでした。

また、3Dで最初の編集を行う際に気づいたことは、ショット間で焦点距離を切り替えることが不快に感じられたことです。私たちの目には固定されたレンズと視野が1つしかないからです。そして、私たちは3Dが最も自然で違和感がないように感じるために、できるだけ2つのカメラで2つの目が何をしていてどのように機能しているかを、模倣することが最善であると判断しました。わたしたちの目は決して角度や焦点距離を変えません。したがって、映画全体の90%以上を1組のレンズで撮影しました。

制約を特性として活かしながら人間の目の見た目を模倣するかのように、しかし、俳優の存在感を意識させること。またわずかな横移動によって空間と深さが作り出されることで、ピナ・バウシュの作品と彼女が生み出した視点を損われないように注意が払われている。

ヴィム・ヴェンダースと並んでニュー・ジャーマン・シネマの旗手としても知られるヴェルナー・ヘルツォーク監督もまた南フランスのショーヴェ洞窟の内部を、3Dカメラでとらえたドキュメンタリー『世界最古の洞窟壁画3D 忘れられた夢の記憶』を同時期に発表し、ドイツ映画監督による3D対決として当時話題を呼んだ。

洞窟の狭い空間内を3Dカメラで撮影した労作であり、触覚的ともいえるほどのクローズアップによって壁面に描かれた絵の立体感が楽しめる非常に画期的な作品である。しかしヴェンダースの作品はその系譜にあるような触れるほどの近さでパフォーマンスを味わうというスペクタクルを指向した作品ではない。

特徴的なのはドイツのヴッパータール空中鉄道で撮影されたシークエンス群である。

パフォーマンスが行われていた劇場を離れて野外、大量の陽射しが降り注ぐ長回しの中、吊り下げモノレールが見える。現存する世界最古のモノレールである。列車の遠ざかっていく動き、そしてわたしたちはそこに取り残されているという感覚。ヴッパタールはピナ・バウシュのバレエ団ヴッパタール舞踊団の場所であると共に、ヴェンダースのロードムービーの傑作『都会のアリス』の舞台でもあった。映画全体で時に前景と背景のコントラストによって極端に奥行きが強調されることで、むしろ奥へ奥へじっと誘い、誘い込むような3D空間が展開していく。それは自ら主観カットで冒険を体感させるような3Dの効果とは微妙に異なっている。

『誰のせいでもない』 ゴースティング

『Pina』以降、ヴェンダースの3D作品はどのような変化を遂げていったのか、触れていこう。

ドキュメンタリーではない3D劇映画となった『誰のせいでもない』においては『Pina』で制限されていたドリーによる移動撮影、3Dにおいては禁忌とも言われている手持ち撮影などを解禁することによって、ヴェンダースは空間表現を深化させている。

白眉となるのは冒頭で現れた次のカットだろう。

家を飛び出したシャルロット・ゲンズブール、それを追いかけるジェームズ・フランコ、さらに少し立ち尽くした後、明るい室内にゆっくりと侵入していく息子の三者をカメラが映す。

画面全体はクレーンによって上昇するカメラによって移動がつけられ、画面奥へ向かうゲンズブールはスクリーンの平面から奥に向かい、引っ込むように走りぬく。そして後ろのジェームズ・フランコはわずかな立体感を演出するように家の前からUの字を描くようにしてその背中を追いかける(ここでやや手前に膨らむような印象を与える)。カットの終わりには上手側の室内へと明りに包まれるように息子がぎこちなく歩いていく。

登場人物たちは画面奥へと、この場面において雪の中へ自然に溶け込むようにして消えていく。ヴェンダースの3D映画がいわゆる「飛び出し」がメインではなく奥へと誘うように演出されていることは述べてきた。この場面でヴェンダースが、画面端のフレームとフレームアウトするように子供が入っていく家の扉とを一致させていないことに注目したい。子供が家の中に入るさまを見終えるようにしてカットが終わるのだ。ここにも自然さを追求するヴェンダースのねらいがあるだろう。ヴェンダースが避けようとしたのは「ゴースティング」と呼ばれる3D映画特有の現象である。ゴースティングについて立体映像専門家の早稲田大学文学学術院教授の細馬宏通は以下のように説明している

3D映画で特に問題となるのが、ゼロ平面から飛び出した対象が画面の上手や下手にフレーム・イン/アウトする場合である。2D映画の場合、フレーム・イン/アウトは常にカメラの向こう側で起こり、対象がフレームの端にかかることで、観客は対象がカメラのフレームによって遮蔽されたと感じる。ところが3D映画の場合、フレームのこちら側の対象は、理屈の上では遮蔽されるはずがないにもかかわらず、フレーム付近で見えない壁に吸い込まれるように消えてしまう。

ゴースティングは映る人物が急激に消滅し、不自然さを強調してしまう。その名の通り、意図的にゴースティングを用いた3D映画も多く、突然の左右からの飛び出しによってアトラクション性を高めるというやり方も、ホラー映画などでは有効であろう。しかしヴェンダースは周到にこれを避けるように、自然に、家の中に人物が包み込まれるような空間としてあるように人物を動かす。降り積もり続ける雪がレイヤーを強調し、カメラの上昇によってその柔らかみが増す。『誰のせいでもない』においてはほぼすべての単なる切り返しにいたるまでのカットにおいて、ゆっくりとカメラが動き続けている。そうした効果についてヴェンダースは以下のように語っている。

3Dカメラにはあまり自由自在さがないことは確かです。しかし一方で、3Dカメラは我々に自由を与えてくれます。例えば、この映画の中には固定ショットはなく、カメラはほんのわずかでも常に動いています。なぜなら、空間的な知覚がより強調されるからです。私の正面に座るあなたを見るとき、私の目は三脚上に固定されているわけではありません。左右あるいは前方への小さな動きを作ることによって、より確かに存在を記録し、感じることができるのです。固定して凝視するよりも、はるかに良いやり方です。私たちはこれを“スライダー”と呼ばれる小さな装具を使って実現しました。スライダーは、レールにカメラを乗せるのでなく、三脚の上で全角度を巧みに動かせる1メートル以上の余裕をカメラマンに与えてくれます。カメラマンは自分自身の小さな移動撮影レールを持つかのように、思うままの動きが可能になるのです。

『誰のせいでもない』のファーストカットは室内に差し込む陽射しのパーティクルが極端に強調されたカットからはじまっていた。

雪と塵埃が舞い、ときには虫が飛ぶことによって、そしてカメラがそれらを映し出しながらゆっくりと動くことで画面に奥行き感が生じる。のっぺりとした平面のレイヤーの重なった立体映像ではなく、映画の中の世界が時間を伴いながら変化し続ける空間のかたちとして、ゆるやかに「空間的な知覚」が観客に与えられる。ヴェンダースはロードムービーの作家として連想され続けてきた。が、3D以降のヴェンダースの作品がロードムービーとして認識されることは多くはなかったと思う。そもそもロードムービーとは旅を通じて、人と人とが出会い、時間を共有することではなかったか。ヴェンダースは単に場所を移動するだけではないやり方で、現在においてもロードムービーを撮り続けていると言えないだろうか。

こうした奥行きを含むふくらみによって空間と時間を体現する手法はヴェンダースの3Dすべてに共通する特徴である。ヴェンダースが強く影響を受けたと語るのが、アメリカの画家アンドリュー・ワイエスである。

https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_from_the_Sea

優雅な面影を残すレースカーテンの膨らみが、先祖代々続いた家の優雅さを感じさせる。しかし同時に海からの乾いた風によってゆるやかに朽ちていく時間をも表している。この鮮烈な光景を描き出した絵を、ヴェンダースは『誰のものでもない』において最も影響を受けた作品として挙げる。撮影現場でまさにワイエスの絵を広げながら指示を出している様子さえメイキングに収められている。

『アランフエスの麗しき日々』 箱庭効果

『誰のせいでもない』から続く3D作品となった『アランフエスの麗しき日々 Les beaux jours d’Aranjuez』(2016年)においてヴェンダースはさらに3D効果を先鋭化させる。舞台はパリ郊外の街を見渡せる小高い丘の上の庭のテラス。そしてそこにテーブルをはさんで座っている1組の男女。彼らのとりとめのない会話、そしてその様子を収めた作品である。ポスタービジュアルにも映る男女が時間を過ごすテラス以外の場所が映ることはない。恐ろしく精緻でミニマムな室内(室外?)劇映画となっている。

彼らだけが登場人物ではない。部屋のなかでは作家らしき人物が、タイプライターの前で、悩んでいる。じつは冒頭のワンカットで男女は作家が創造した空想上の登場人物であることが示される。作家の視線の先にある小さなテラス。そこでは男女が自分の書いた通りの何気ない会話をひたすら繰り広げている。

カメラはあたかも想像の世界である室内と外部を繋ぐようにゆるやかに動く。ときに立体感は、外が画面奥になったり、切り返すことで反転して作家のいる室内が画面奥になったりもする。ここで用いられるのは箱庭効果である。

箱庭効果(puppet theater effect)とは再生した立体像が実物よりも小さく、ミニチュアのように感じられる現象のことをいう。網膜像のサイズが同じ条件下で、両目立体情報のみが変化したように知覚されることで、画面からこちらへ飛び出るという印象ではなく、まるで小さなサイズのキャラクターたちがドールハウスのなかで演技しているような印象を受けてしまう効果のことである。

ヴェンダースは箱庭効果を『Pina』においても多く用いていた。

舞台上で動き続ける役者たち。しかし迫力をもって迫ってくるような臨場感は感じられない。躍動感に満ちたダンスの魅力をそのまま伝えるのではなく、ヴェンダースは映画館からの視点を選択した。劇場の舞台を映画の観客のために再現すること。

歪曲した座席の視点すら入れることによって、ヴェンダースは奥行きの感覚を保ち続ける。冒険的な主観ではなく、あくまで自然な「見たまま」を追求するために。

『アランフエスの麗しき日々』ではテラスとタイプライターの間のピアノに、突如ニック・ケイブが魔法のように現れ、一曲披露したりもする。永遠に続くかのようなゆるやかで幸福な時間の中で、風が吹き、木々がざわめくことで陽射しの斑紋を2人は顔面に宿していく。顔の表面の微妙な凹凸が陽射しとともに露わになっていく。3D技術という偽の立体感によって永遠の命を持つようになった2人の生きる空間そのものが、箱庭効果によって不思議な印象のまま強調され続ける。

『Anselm』

戦後ドイツを代表する画家であり、ドイツの暗黒の歴史を主題とした作品群で知られるアンゼルム・キーファーの生涯とその現在を扱ったドキュメンタリー。鉄、鉛、コンクリートを使った作品で知られるキーファーの制作風景に焦点を当てたヴェンダースは彼の巨大なアトリエを3Dで映していく。「「時間」を組み込み、その痕跡を目に見えるようにすること」が主題だったと語るヴェンダースの最新作は、今まさに描かれつつある作品の創造的なプロセスそのものを3Dで活写するという意味で、これまで以上にドキュメンタリー然としている。南フランスにあるキーファーの40ヘクタールに及ぶアトリエの敷地を動き回るカメラで映し出す。複雑な地下通路網と散乱する巨大な建築物はまさに3D映えする数々として姿をあらわす。

屋外に置かれた巨大な像が陽射しを受けて大きな影を作る場面がヴェンダース3D的なものとして心に残った。『Anselm』ではなく『PERFECT DAYS』内に登場したフレーズでたしか「異なるレイヤーとレイヤーが重なりあうことで、また違うこの世界を浮かび上がらせる。そしてそれが陽射しによって立体的に差し込んでくる」(大意)というものがあったが、ヴェンダースの3D演出をきわめて簡潔に表した一文であったように思う。

そもそも人間の目は、二つある。つまり人間の目は常に立体視をしている。映像や絵画が平面であることがそもそもおかしい。だからヴェンダースはすべての映画が3Dであるべきとおもっている。と、そこまで…ヴェンダースが過激に、そして単純に考えているわけではおそらくないだろう。むしろヴェンダースは我々が普段生きているこの世界のほうを見る目が、立体視をさほど使っていないことを気にしている。普段からさほどレイヤーを意識していない限り、人間は世界を平面的にしか知覚できない。しかし、その前提が剥がれ落ちるような驚きを感じる瞬間が、どこか日常のなかに存在する。観客にそんな発見を促すような映画をヴェンダースは撮り続けているように感じる。飛び出すことによって、ではなく、ゆるやかに動く陽射しとカメラによって得られる静かな驚き。そもそも見世物でしかない映画の、そのキワモノ性がことさら強調される「3D映画」というジャンルに特有の目の疲れからくる頭痛や疲労感が、ヴェンダースの3D作品には無縁である。ヴェンダース映画を見終わったあとの多幸感は、そのようなことを意識しながら撮られていることが原因としてあるのではないだろうか。

残念ながら『Anselm』は現在でも配給が決まらず日本公開が未定のままであり、限られた上映であったシネスイッチ銀座のスクリーンは、6Kで撮影されたことを喧伝する作品の上映環境として、最適であったとはとても言えない環境であった。

しかし日本の観客に受け入れられようがられまいが、ヴェンダースの勢いは止まらない。代表作である『ベルリン・天使の詩』の3D化についてたびたび言及し、『Anselm』のさらなる次の建築3Dドキュメンタリーとして『The Secrets Of Places』を発表、さらなる3D展覧会を控えるなど78歳となったヴェンダースの勢いは増すばかりだ。

参考文献

Dan Adler『3D Cinema and Beyond』Intellect、2014年 https://www.amazon.co.jp/3D-Cinema-Beyond-Dan-Adler/dp/1783200391

河合隆史、盛川浩志、太田啓路、阿部信明『3D立体映像表現の基礎』オーム社、2010年

https://www.amazon.co.jp/%EF%BC%93%EF%BC%A4%E7%AB%8B%E4%BD%93%E6%98%A0%E5%83%8F%E8%A1%A8%E7%8F%BE%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E2%88%92%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%8E%9F%E7%90%86%E3%81%8B%E3%82%89%E5%88%B6%E4%BD%9C%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%81%BE%E3%81%A7%E2%88%92-%E6%B2%B3%E5%90%88-%E9%9A%86%E5%8F%B2/dp/4274068161

細馬宏通「3D映画のミザンセヌ――『ダイヤルMを廻せ!』を捉え直す」 『アンドレ・バザン研究』 第5号、2020年

ふぢのやまい イーストウッド3D? 意外なところで3D映画を撮っていない監督にクリント・イーストウッドがいる。イーストウッドは微妙なラインだ。たしかにイーストウッドは3Dを必要とするような怪物が出てくる映画を撮って[…]

最新の記事