3Dに向かう監督たち

ここに1枚の写真がある。

映画ファンなら特徴的な白髪やテンガロンハットを見て、すぐに何人かの名前を挙げることができることだろう。これは2005年3月にラスベガスで開催されたとあるシンポジウムの写真である。

左からデジタル3D上映の第一人者であり現在Dolby社役員のダグ・ダロウ、『スターウォーズ』全作品3D化を考えていたジョージ・ルーカス、『イエロー・サブマリン』の3Dリメイクを発表していたロバート・ゼメキス、『グリース』や『青い珊瑚礁』の監督でありながらディズニーランドの『ミクロアドベンチャー!』も撮っていたランダル・クレイザー、『スパイ・キッズ3-D:ゲーム・オーバー』を大ヒットさせていたロバート・ロドリゲス、そして『アバター』のジェームズ・キャメロン。

まごうことなく錚々たる面々である。この場面は3D映画の歴史に関する大著『3D世紀』のなかで映像ジャーナリストの大口孝之氏によって紹介され広く知られることとなっている。

アメリカ映画を代表する伝説的な監督たちが一堂に会し、こうしてメガネをかけることとなったのは「3D」についての見解を述べるためであった。「彼らは映画館に観客を取り戻すためには、家庭では体験できない視聴環境を劇場側が提供する必要があり、そのための手段としてデジタル3D映像こそが最適のツールになる」ことを確認しあった。

『アバター』公開時中高生であり、「3D元年」などと言われていた2010年ごろの盛り上がりすら記憶におぼろげな自分には、どこか信じがたいような光景である。

3D映画が好きな監督たち

映画監督には3D映画を撮る監督と撮らない監督という2つのタイプがいる。「もう自分は3D以外で作品を撮らない」と豪語しているジェームズ・キャメロンや数多くの3D作品を手がけているロバート・ゼメキス。そして先ほどの集合写真に姿はないが、数多くの3D作品を手がけたスピルバーグなどは明確に「撮る」側の監督である。

ほかにも『プロメテウス』撮影時「3Dに惚れてしまった」と熱っぽく語り、相次いで3D上映されることを想定した作品を作っていたリドリー・スコット、『ザ・ホール』で野心的な3D演出を見せたジョー・ダンテ、3D黎明期から3D作品を手がけ、遺作も3D作品となったリチャード・フライシャーなどなど……。取り憑かれたように3D作品を残した作家がいる一方で、3Dという形式を忌避し続ける作家もいる。

その代表格はなんといってもクリストファー・ノーランだろう。『インターステラー』公開時に「これほど3Dブームの中、なぜ3D作品にしなかったのか」と問われた彼は「まだまだ未発達の技術だから」と答えている。彼のCG嫌悪などのアナクロニズムは宣伝文句としても広く知られたところである。

大成功とは言い難い3D作品たち

好んで3D映画を撮る監督たちを考えてみると、彼らはみな映画の猥雑な面、不純さを愛しているような人たちだ。あくまで3Dと戯れるように、嬉々として撮影をこなしている様が目の前に浮かんでくるような、茶目っ気を感じさせるキャラクターの人々である。まるで映画を遊園地に近づけようとしているような印象すら与える。

そうした面々の名前をほかにも挙げるとするなら奇天烈な3D撮影の『ダリオ・アルジェントのドラキュラ』(原題: Dracula 3D)が遺作になりかけていたダリオ・アルジェント、最も3Dの使い方が間違っているとラジー賞で称された『エアベンダー』のM・ナイト・シャマラン、そして3D愛好家として知られ莫大な予算をかけた3D撮影作品『ヒューゴの不思議な発明』を撮りあげたマーティン・スコセッシなどなど……。こうして作品名を挙げると、3Dを冠する作品にどこか不遇で奇妙な作品が多く目につくことは否定できないだろう。

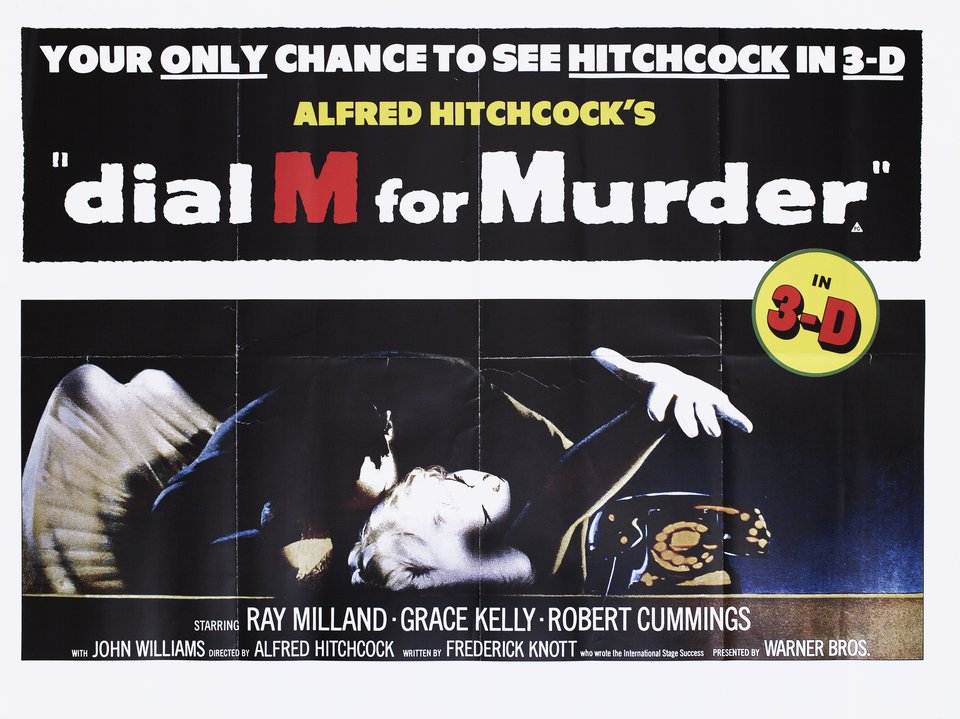

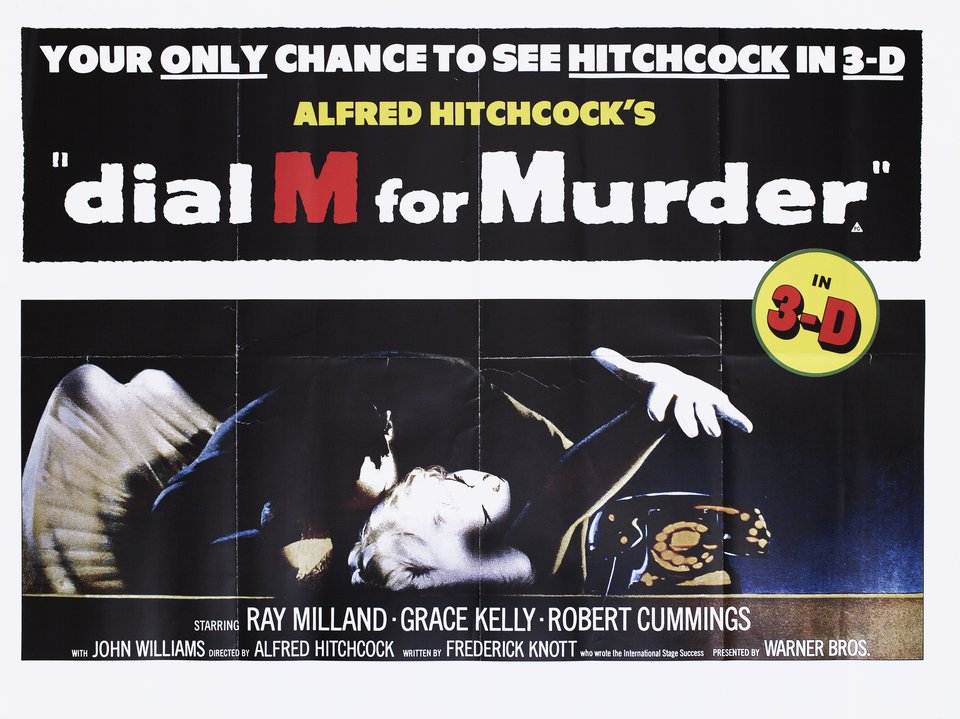

そしてヒッチコック

こうした3D愛好家(のように見える)彼らの多くが信奉している監督、それこそがアルフレッド・ヒッチコックである。彼の代表作のひとつである『ダイヤルMを廻せ!』もまた3D映画として制作され、のちの3D作品に影響を与えたことは広く知られている。しかし、当時3D撮影されていたものの、3Dブームは下火になっていると判断したワーナー・ブラザーズによって当時3Dとして公開はされることはなかった。

では反対にノーランに代表されるような3D映画に否定的な監督とは、どのような人たちなのだろうか。デジタル上映を許さずフィルム上映を愛好しドラマや俳優の演技を重視し、絵画のような画面を目指していて、監督ではスタンリー・キューブリックが好きで……。どこかしかめっ面で、テレビやジャンル映画を憎み、映画館を美術館に近づけようとしていて……。

そうした性格の監督たちが今後3Dを意識した演出を行い、3D上映に率先して手を出すと考えるのは難しいだろう。美術館からかけ離れたどこかガチャガチャとした玩具めいた雰囲気と、山師的ないかがわしさ。3Dにはどうしてもそういう怪しくも魅惑的なニュアンスがまとわりついている。それはまさしくヒッチコック的だ。

意外な3D愛好家

意外なところでは『ラストエンペラー』のベルナルド・ベルトルッチ監督も3Dに興味を示していた。それもまさに『ラストエンペラー』において。なんとベルトルッチ監督の遺作となった『孤独な天使たち』も当初は3Dで撮影が予定されていたらしい。

しかし、予算などの面から断念し、その埋め合わせであるかのように『ラストエンペラー』の3D化を推し進めることとなった。こうして監督自身および撮影監督のヴィットリオ・ストラーロ監修のもと、2013年にカンヌ国際映画祭で3Dバージョンの『ラストエンペラー』が上映された。

『ラストエンペラー3D』は国内版未発売ながら3DBlu-rayが発売されている。語り草となっている故宮でのクレーン撮影、豪華絢爛な即位式での色彩などが3Dでどのようになっているかは気になるところである(そしてそこにはなぜか隻腕になった甘粕正彦を演じる3Dとなった坂本龍一の姿が……)。

ベルトルッチと同様に3Dに熱狂したハイブローな監督として、舞踊家ピナ・バウシュのダンスドキュメンタリー『Pina 3D ピナ・バウシュ 踊り続けるいのち』の監督ヴィム・ヴェンダースが挙げられるだろう。『Pina 3D』以降、独創的な3Dの使用方法を模索し続けたヴィム・ヴェンダースは『誰のせいでもない』『アランフエスの麗しき日々』、そして製作総指揮をつとめたドキュメンタリーオムニバス『もしも建物が話せたら』、商業映画の3Dブームが沈静化したかに思える2016年までの期間、相次いで3D作品を発表し続けていた。

初期3D信奉者たち

なにも3Dは『アバター』のブームから開始したわけでも、当然ジェームズ・キャメロンのものではない。『戦艦ポチョムキン』のセルゲイ・エイゼンシュテインは亡くなる直前の1948年のエッセイで、3D映画を「すぐにでも見てみる」よう読者に勧め、「これは完全な映画への新たな決定的な一歩であり、映画が誕生した時点ですでに映画に内在していた傾向を発展させ、より完璧な表現へと導いた」と述べた。また映画批評家のアンドレ・バザンも1953年のエッセイで読者に「この新しい、そして決定的な、完全な映画への一歩を速やかに踏み出してほしい」と呼びかけていた。

いつの時代も映画業界が何かしら不況に陥ると3Dは次世代の映像として召喚され続ける。永遠に「新しい」ものとして。

そもそも映画がその初期に持っていたアトラクション的性質を呼び起こす降霊術として3Dが用いられ続けることは、シネマトグラフの発明者であったリュミエール兄弟の弟であるルイ・リュミエールが、自身の作品を3Dリメイクし続けていたという事実からも宿命づけられていたのかもしれない。

アバターを絶賛するベルトルッチ

ベルトルッチに話を戻すと、2011年、カンヌ映画祭に『ラストエンペラー』の3Dを引っ提げてベルトルッチはアバターをひとしきり絶賛した後、フェリーニの『8 1/2』が3Dだったら、素晴らしいと思いませんか?」とまで言い放っていた。

2011年のこの時期、ヴェンダース、ベルトルッチ、そして『世界最古の洞窟壁画3D 忘れられた夢の記憶』を撮っていたヴェルナー・ヘルツォークという決して娯楽映画監督ではない、映画監督たち3人が競うように3Dへの意志を固めていた。そこから少し、いや、遅れに遅れること2014年。なんとも絶妙なタイミングでゴダールはやってきた。

遅れてきたゴダールの3D

ゴダールが3D長編作品『さらば、愛の言葉よ』を撮り公開したのは2014年。3D撮影ではなく2Dからの変換作品が増え、3Dブームも落ち着き、3Dで思いつくようなことはやり尽くされたかのように思え世間がやや飽きかけていた頃である。つまり3Dが最適な劇場と作家にとっての上映形態であると確認しあうことがもはやできなくなっていた時期でもあった。

そこにゴダールという名前の、すべての秩序らしきものを攪乱せずにはいられない性格の作家が、3Dの禁則事項と戯れるような作品を引っ提げてやってくる。それは痛快な光景だったであろう。自らは3D新作を断念することになり、ゴダールの『はなればなれに』への大胆なオマージュを含む『ドリーマーズ』などの多くの作品でゴダールを意識してきたと言えるベルトルッチには、ゴダールの3D映画はどう見えたのだろうか。

3Dというスタイル

3Dとどのように契約を交わし付き合うか。それは監督としてのスタイルを象徴していると言うことができるだろう。『英国式庭園殺人事件』などのピーター・グリーナウェイが3D映画を憎んでいることは予想がついても、『JUNO/ジュノ』や『マイレージ、マイライフ』のジェイソン・ライトマンがグリーナウェイと同様に3D映画を憎んでいることはなかなかわかりにくく、3D映画という文化そのものの奥深さを感じさせる。2016年のポール・フェイグ監督版『ゴーストバスターズ』が3D上映だったにも関わらず、ジェイソン・ライトマンによる『ゴーストバスターズ/アフターライフ』が頑なに3Dとして公開されなかったのは何かそのあたりに原因があるのかもしれない。

スタイルはさまざま。好みもさまざま。様々な商業的な要請はあるにせよ、撮られていたかもしれなかった作品について考えることはいつだってワクワクさせる。スタンリー・キューブリックが生きていたら3D作品をほんとうに撮らなかったのだろうか。『市民ケーン』のオーソン・ウェルズはどうだろう。あのディープフォーカスは本当に3D的な効果を狙ったものだったのか。そしてフィルム信仰で有名なクエンティン・タランティーノはどうか。本当に3D作品のことが嫌いなのか。『ピラニア3D』に嬉々として脚本のアイディアを提供していたのではなかったのか?

3D映画作家たちの現在

もう一度冒頭の集合写真のメンバーに戻ろう。『スターウォーズ』全作3D化を考えていたジョージ・ルーカスであったが、公開されたのはエピソード1のみ。ソフト化もまったくされないまま、既に3D化も済んでいたエピソード2以降はイベント上映されるのみとなり、ルーカスフィルムのなかで眠ったままとなっている。

『イエロー・サブマリン』の3Dリメイクを発表していたロバート・ゼメキス。3D作品の興行成績悪化から企画は中止となるも、2015年『ザ・ウォーク』をIMAX 3Dで公開。しかし興行が振るわず、それ以降3D上映を想定した作品を撮っていない。

ランダル・クレイザーが手がけていた『ミクロアドベンチャー!』はもはやとうの昔にディズニーランドから姿を消し、インディペンデントでVRドラマなどを手がけてはいるが、ヒットしているとは言い難いし、『スパイ・キッズ3-D:ゲーム・オーバー』を大ヒットさせていたロバート・ロドリゲスは、現在ではすっかり『マンダロリアン』と『ボバ・フェット』の人になっている。

そして『アバター』のジェームズ・キャメロン。さすがの3Dブームの立役者とだけあって、世界でほぼ日本でだけヒットしなかったといわれる『アバター:ザ・ウェイ・オブ・ウォーター』だが、それでも世界歴代興行収入3位を記録し、キャメロン監督は3作目、4作目の製作がすでに進んでいると語っている。

3D映画というジャンルは終わってしまったのだろうか。それとももう何度目になるのかわからないブームの終わりが訪れているだけなのだろうか。かつて3D映画を監督しないのかと聞かれたクリント・イーストウッドはこう答えている。

私はさまざまな3D映画の段階を経験してきた。そしてどれも同じように人気が出てはまた同じように消えていった

参考文献

大口孝之/谷島正之/灰原光晴『3D世紀‐驚異! 立体映画の100年と映像新世紀‐』ボーンデジタル (2012)

本当におすすめの本です。「3D」に踊らされてきた映画の歴史について。

人間は右目と左目で違うものを映されたらどうなるのだろう。 どうやらそういう映画があるらしい。 真に異常と呼ぶべき現象が起こるのは、この直後である。私は最初、自分の目がおかしくなったのかと疑った。思わず何度も瞬きをして、[…]

最新記事